Par Sébastien Larrue

Introduites pour la plupart dès le début du XXème siècle, les plantes envahissantes représentent en Polynésie française un réel défi pour la sauvegarde de la biodiversité. Aujourd’hui se pose un problème de confinement de ces espèces qui colonisent de nombreuses niches écologiques. Cette colonisation n’a rien de surprenant, elle répond simplement au modèle des successions écologiques en milieu insulaire. Mais surtout, la diversité géographique des introductions et leur rythme accéléré au cours des dernières décennies témoignent de l’ouverture de la Polynésie française à la mondialisation. Ainsi, la question des plantes dites envahissantes ne relève pas uniquement des sciences de « la nature » mais implique également les sciences humaines. Les effets des représentations sociales des espèces et des espaces forestiers ainsi que les politiques locales sont des composantes inhérentes à cette thématique. Aussi, le texte que nous proposons montre que la complexité, dans sa définition première, constitue l’épicentre du sujet. Elle pose un problème de méthode et nous renvoie en outre à la place actuelle de la géographie dans les sciences de l’environnement.

INTRODUCTION

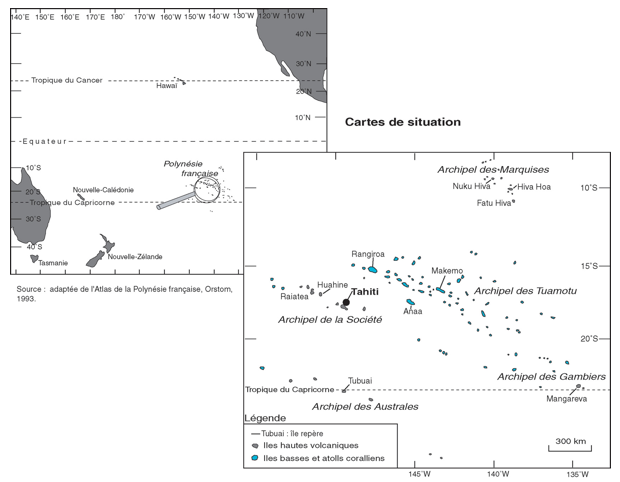

Dans les archipels de Polynésie française, les formations végétales constituent de véritables mosaïques. Le degré de complexité de ces formations est fonction des espèces qui les composent, de la taille de l’île et de sa nature (atoll/îles hautes), des types de sols, des contrastes climatiques et orographiques auxquels se surimposent les remaniements passés ou récents du couvert végétal par les sociétés. La végétation représente donc l’interface de diverses composantes, naturelles et sociales. À ce titre, la thématique des plantes qualifiées « d’envahissantes » est, de part les aspects qu’elle révèle, un exemple intéressant. Les problèmes environnementaux liés aux plantes exogènes sont amplement répandus à la surface du globe. Comme cela a été souligné lors de la huitième Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, il n’existe pas encore de définition commune entre les États et les différentes organisations clarifiant la terminologie des plantes « envahissantes et/ou invasives ». Des débats sont actuellement en cours au niveau international afin de choisir les termes à utiliser pour désigner ces espèces. En ce qui nous concerne, nous emprunterons la définition du Global Invasive Species Programme (Neely et al., 2001) et de l’UICN1, qui désignent entre autre par l’expression « espèce exotique envahissante », toutes espèces allochtones introduites par l’homme (de façon fortuite ou volontaire) et dont la naturalisation et l’expansion menacent, à divers échelles, les écosystèmes, les habitats ou les espèces autochtones. La récente conférence de l’Union Européenne et l’Outre-Mer, qui s’est déroulée à La Réunion du 7 au 11 juillet 2008 sur le thème des stratégies face au changement climatique et à la perte de biodiversité, a souligné l’ampleur des invasions végétales dans les petits pays insulaires. En Polynésie française, approcher le thème des plantes envahissantes est particulièrement complexe. En effet, il relève de l’insularité même, des mécanismes écologiques, des représentations sociales et de la mondialisation. Le phénomène a donc de multiples composantes qu’il nous faut aborder. Aussi, le texte que nous proposons est un exemple qui montre que la complexité des sciences de l’environnement réside dans l’appréhension des mécanismes physiques et sociaux inhérents aux approches environnementales.

La multiplicité des espèces introduites est le reflet de l’internationalisation des échanges de biens et de personnes. Elle répond aussi au vieux modèle géographique de centre/périphérie.

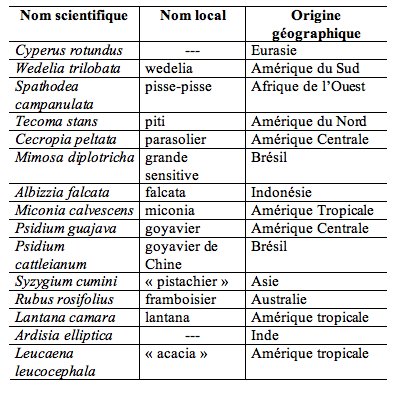

2Au-delà des processus écologiques que nous évoquerons ultérieurement, le développement des espèces exogènes est aussi et surtout la résultante de facteurs humains. Comme le mentionne leur définition, les plantes envahissantes ne sont pas venues par leurs propres moyens mais ont été amenées accidentellement ou volontairement par bateau puis par avion. Commencées avec les premiers Polynésiens, les introductions d’espèces n’ont fait qu’augmenter au fil des siècles. Aujourd’hui, la conservation des espèces indigènes et endémiques de Polynésie est menacée par la progression des espèces introduites dont le nombre ne cesse de croître (Butaud et Meyer, 2004). En effet, s’il existe 890 plantes indigènes en Polynésie française, on rencontre surtout 1800 plantes exogènes (Florence, 2003). Ces dernières ont été introduites surtout à partir du XXème siècle et d’autres le sont encore aujourd’hui. D’abord importées pour des plantations coloniales (caféiers, cotonniers, canne à sucre) et/ou pour protéger de l’érosion les sols en pente (Albizzia falcata), les fonctions ont aujourd’hui évoluées vers des aspects plus ornementaux. Cet engouement est ancien mais on peut considérer que c’est avec la création du jardin botanique de Harrisson Smith à Papeari (île de Tahiti) en 1920 que la mode des plantes exotiques prend réellement son essor. C’est en outre à partir de ce jardin que le miconia va se naturaliser et envahir les trois quarts de Tahiti. On rencontre ainsi des végétaux dont l’origine géographique renvoie aux continents eurasien, africain, océanien et américain. Mais surtout, avec le développement des échanges et des transports, le rythme croissant des introductions, volontaires ou accidentelles, n’a cessé de s’accélérer ces dernières décennies. Aussi, lorsque l’on observe le phénomène, on ne peut s’empêcher de considérer que la croissance du nombre des espèces introduites est le produit de l’ouverture de la Polynésie française à la mondialisation. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous donne un aperçu de quelques espèces introduites et de leurs origines.

C’est avec la création du port autonome de Papeete que s’amorce réellement ce qu’il convient d’appeler la mondialisation. Créé le 5 janvier 1962, le port autonome de Papeete couvre aujourd’hui une longueur de quai supérieure à deux kilomètres. Sur 70 hectares de terrains, 400 hectares d’emprises maritimes et 20 000 mètres carrés de surfaces couvertes, il héberge 250 entreprises, services et établissements administratifs, qui emploient au total 3 500 personnes. Le développement économique des années 1990 et l’essor du trafic maritime ont eu pour conséquence de saturer peu à peu les infrastructures et les capacités d’accueil du port. À titre d’exemple, 250 cargos internationaux ont transité à Papeete en 2004. Selon les statistiques du Port Autonome de Papeete2, le trafic de marchandises internationales dans le port autonome est en constante augmentation. En ce début de XXIème siècle, la progression annuelle moyenne est de 2,5 à 3%. Cette augmentation relève essentiellement de la part des importations dans les échanges maritimes internationaux. Cette dernière est estimée à 98% des échanges dont surtout les matériaux de construction, les produits alimentaires et les carburants. Quelles que soient les provenances géographiques des échanges (internationales ou inter-insulaires) le trafic est en nette augmentation depuis 2000.

Le trafic lié à la plaisance n’est pas en reste. Sans aborder la plaisance inter-insulaire domestique ou polynésienne dont les chiffres ne sont pas bien définis, la plaisance étrangère a connu entre 2001 et 2004 une augmentation de 21,3% et ceci uniquement pour le port de plaisance de Papeete. Concernant les bateaux de croisière, 20 paquebots internationaux ont fait escale à Tahiti en 2000. Entre 2002 et 2003, le trafic attribué aux grandes croisières internationales a augmenté de 49,9% et de 130,5% entre 2005 et 2007 (Port Autonome de Papeete). Les trafics portuaires de toutes natures constituent la première porte d’entrée de nombreuses espèces.

En 1961, l’inauguration de l’Aéroport International de Faa’a sur Tahiti, ouvre la seconde voie d’immigration. L’augmentation du trafic aérien international avec la Polynésie française a été régulier jusqu’en 2000, date à laquelle le nombre de passagers se stabilise autour de 720 000 personnes. Aujourd’hui, sept compagnies aériennes internationales3 fréquentent le tarmac de Faa’a pour un total annuel d’environ 3 400 vols4 (www.tahiti-aeroport.pf).

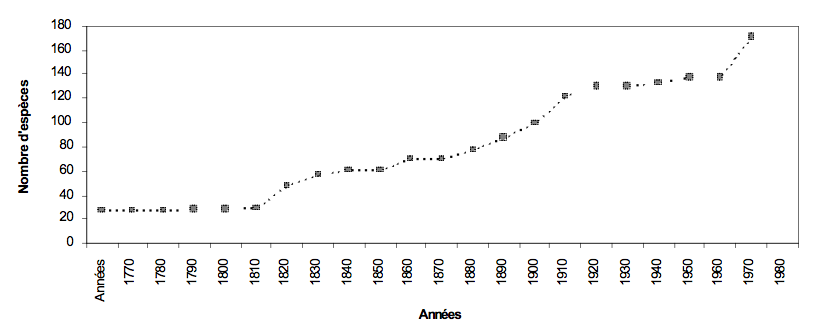

Ces infrastructures, bien indispensable au développement économique de la Polynésie, constituent actuellement les points d’entrée de nombreuses espèces allogènes. Comme le montre la figure 2, les travaux de Whistler (1988) sont révélateurs de l’accroissement des « mauvaises herbes introduites » avec les contacts européens. Le phénomène est ancien, mais il prend depuis quelques décennies une ampleur considérable.

Les plantes identifiées comme expansives concernent essentiellement les Iles de la Société et tout particulièrement Tahiti, Moorea, Huahine et Raiatea. C’est à partir de Tahiti, cœur démographique, politique et économique de la Polynésie française que les espèces allochtones ont colonisés les îles proches. Outre l’effet de taille, et en raison des infrastructures citées précédemment, le nombre des espèces envahissantes est bien plus grand sur Tahiti que dans les autres îles de Polynésie française. Pour cela et afin de limiter la dispersion des espèces envahissantes, les Autorités Territoriales ont d’ailleurs mis en place une politique de contrôle sanitaire des vols ATR Air Tahiti en partance vers les autres archipels. En ce sens, la situation peut se résumer au modèle centre/périphérie développé en géographie. Ce modèle se retrouve aussi fortement sur Tahiti. En effet, il existe de forts contrastes entre les marges de la zone urbaine Papeete/Pirae/Faa’a/Punaauia qui concentre les infrastructures internationales (port et aéroport) et « la presqu’île » nettement moins active et davantage préservée (à l’exception du miconia). Si l’on prend l’exemple du tulipier du Gabon, on constate in situ qu’il se développe en auréole à partir de la zone urbaine de Papeete jusque sur les versants. Il disparaît ensuite vers les extrémités sud des communes d’Arue et sud-est de Punaauia. Il en est de même pour le faux acacia (Leucaena leucocephala), véritable peste végétale, surtout présent en bandes continues de Faa’a à Punaauia. Ces importants foyers montrent clairement que la zone d’introduction la plus ancienne correspond à la zone urbaine de Papeete. Evidemment, dans le cas du faux acacia, le contexte climatique plus sec dans cette partie de l’île située sous le vent est aussi favorable à son développement.

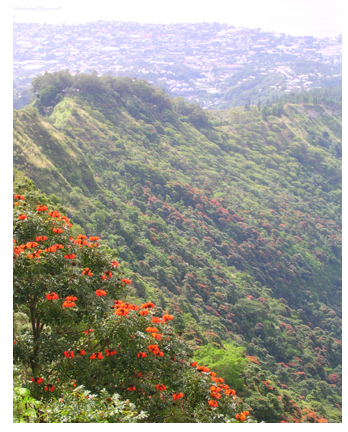

Parmi les nombreuses plantes introduites en Polynésie française, une fraction seulement entre aujourd’hui dans la catégorie « envahissante ». Cependant, beaucoup peuvent constituer des « foyers larvés ». En effet, pour qu’une espèce soit déclarée « envahissante », il faut qu’elle se naturalise puis qu’elle occupe fortement les niches écologiques des espèces locales. De fait, il faut un certain temps de latence entre la date d’introduction de l’espèce puis sa large diffusion. Ce temps de latence n’est évidemment pas le même en fonction des espèces. À titre d’exemple, le miconia (Miconia calvescens) introduit en 1936 a colonisé aujourd’hui plus de 60% de Tahiti (Meyer, 1996). Le tulipier du Gabon (Spathodea campanulata), introduit à la même date, n’a été que récemment classé dans les espèces envahissantes, il colonise aujourd’hui de nombreuses vallées situées au Nord-ouest de Tahiti et menace, tout comme le miconia, la forêt d’altitude. Dans une bien moindre mesure, l’ylang-ylang (Cananga odorata) introduit vers 1940 est aujourd’hui en phase de naturalisation. Dans quelques années ou décennies, il est inévitable que d’autres végétaux, récemment implantés sur Tahiti, se déclarent envahissants. Aussi, il nous paraît utopique de vouloir enrayer le phénomène. Il faudrait en outre effectuer des contrôles sanitaires autrement plus importants que ceux actuellement mis en place sur les diverses entrées de biens, de personnes et ceci à tous les niveaux de trafic et d’échange. La tâche et loin d’être facile et il paraît bien illusoire de vouloir tout maîtriser. À cela, s’ajoute aussi la nécessité d’interdire les importations de certaines espèces et de contrôler en ce sens les pépinières, les fleuristes ou les associations horticoles dans une société où les plantes ornementales ont pris énormément d’importance. Par ailleurs, et outre les difficultés liées aux aspects socio-économiques d’une telle méthode, des incertitudes s’attachent aussi au choix des espèces à interdire. Une plante inoffensive ailleurs peut se révéler « envahissante » dans le contexte polynésien et vice-versa. Par ailleurs, cette appellation sociale, fortement connotée, ne doit pas faire oublier que les plantes dites « invasives » ne font qu’exploiter des situations favorables à leur développement. En cela, elles ne différent pas des autres espèces mais exploitent au mieux les successions écologiques en milieu insulaire. Ainsi, Spathodea campanulata, originaire du Gabon, est actuellement une espèce naturalisée qui ne cesse de gagner du terrain.

D’autres espèces, telle que Miconia calvescens ou Rubus rosifolius, ont déjà colonisé la quasi-totalité de Tahiti.

Les plantes dites « envahissantes » ne font que suivrent les modèles de biogéographie insulaire.

En effet, le peuplement des espèces insulaires répond à la théorie développée par Mac Arthur et Wilson (1967). Cette théorie souligne que la richesse spécifique d’une île résulte d’un équilibre dit « dynamique » entre le taux d’immigration et le taux d’extinction. Le taux d’immigration chute avec le nombre croissant d’espèces installées suite aux processus de compétition et de prédation. À l’inverse, le taux d’extinction est croissant avec le nombre d’espèces déjà présentes. Ce taux est évidemment plus important pour de petites îles dont les effectifs de populations pour chaque espèce sont par définition réduit. De fait, les risques d’extinctions des espèces endémiques, liés à divers changements naturels ou anthropiques sur de petites terres émergées, est très grand.

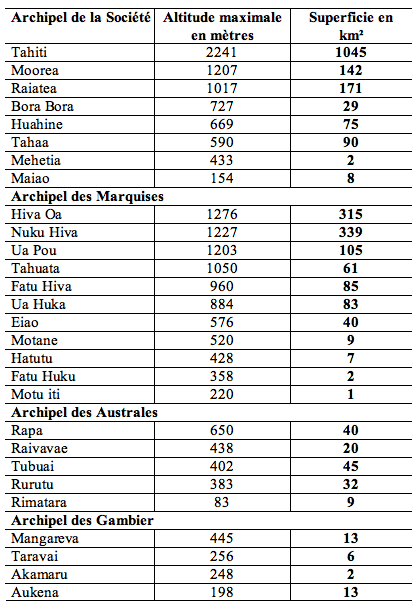

La Polynésie française répond entièrement à ce cas de figure. En effet, avec une superficie de 1 045 km², Tahiti est de loin la plus grande et la plus haute des îles de Polynésie. C’est dire la faiblesse des surfaces émergées des autres îles. Pour ne citer que les terres les mieux connues, Huahine ne dépasse pas 75 km², Bora-Bora 29 km², Raiatea 175 km² et Moorea 142 km². Il suffit de se reporter au tableau ci-dessous afin de constater que le terme de micro-insularité convient bien aux archipels de Polynésie française.

Sur de telles superficies, le renouvellement des espèces s’effectue rapidement. Si des espèces s’éteignent, elles sont aussitôt remplacées par des immigrantes. De fait, selon le modèle de Mac Arthur (op.cit.), le nombre d’espèces présentes sur une île est à peu près constant. D’après cet auteur, le taux de renouvellement des espèces varie en sens inverse de la surface de l’île. En d’autres termes, plus une île est petite et plus le renouvellement des espèces est grand et leur stabilité dans le temps moindre. Les modèles montrent que ce qui se passe en Polynésie française est conforme aux caractéristiques des successions écologiques en milieu insulaire. In fine, et si le développement des espèces exogènes répond aux conditions actuelles de la Polynésie, il nous semble nécessaire de préciser en quoi et pour qui ces plantes sont considérées envahissantes.

Envahissantes, certes… mais pour qui ?

Sur le plan des successions écologiques, le développement des plantes exogènes est donc un phénomène naturel qui entre dans les logiques de compétition et de prédation en milieu insulaire. Le rôle des acteurs sociaux est celui de faire un choix entre ce qui doit être conservé ou pas. Ceci nous oblige à accorder une valeur contextuelle aux espèces végétales. Quelles espèces faut-il préserver en Polynésie française et sur quels critères ? D’un point de vue de la biodiversité, il est évident que ce sont les végétaux indigènes, et à plus forte raison les endémiques, qui doivent attirer toute l’attention (lire à ce sujet Meyer et al., 2003). Ce dernier point représente en Polynésie française comme ailleurs, un réel défi. Néanmoins, les problèmes écologiques posés par les plantes allogènes expansives sont variables en fonction des différents ensembles topographiques. En effet, sur les plaines littorales des îles volcaniques, le développement des plantes naturalisées est ancien. Toutes les formations sont fortement anthropiques. On y rencontre ainsi de nombreuses espèces jadis introduites par les Polynésiens (Inocarpus fagifer, Hibiscus tiliaceus var. sterilis,Artocarpus altilis, Spondias dulcis) puis par les Européens (Mangifera indica, Ceiba pentandra, etc.). Outre les groupements indigènes à Hibiscus tiliaceus, Thespesia populnea ou Calophyllum inophyllum, la quasi totalité des arbres présents sur la bande côtière sont des espèces anciennement introduites. Ces espèces, aujourd’hui considérées comme « patrimoniales », n’ont-elles pas été jadis envahissantes ?

Aussi, dans ces formations littorales, la prolifération des « plantes envahissantes » ne possède pas les mêmes enjeux écologiques que dans les forêts d’altitude. En effet, ces dernières sont perçues par les naturalistes comme le refuge de nombreuses espèces originelles de Polynésie française et sont à ce titre particulièrement menacées. Il existe 890 plantes indigènes en Polynésie française dont 570 espèces endémiques (Florence, 2003) représentées à 71% par des ligneux. C’est dans les forêts d’altitude que l’on rencontre 70% des espèces endémiques (Meyer, 1996), le reste étant inféodés aux littoraux des îles hautes et aux atolls coralliens5. Parmi les espèces occupant les versants, nous pouvons citer quelques arbres et arbustes remarquables tels que Metrosideros collina,Weinmannia parviflora, Alphitonia zizyhoides, Rhus taitensis, Neonauclea forsteri, Commersonia bastramia et Alstonia costata. La sauvegarde des espèces endémiques et indigènes est une position délicate à tenir dans la mesure où elle ne reçoit pas toujours le soutien de la population. En effet, du point de vue des populations, est uniquement protégé ce qui possède une valeur sociale, ce qui est « beau » ou ce qui est utile. Aussi, si certains taote6 utilisent encore des plantes médicinales que d’autres vont chercher pour eux sur les hauteurs, la majeure partie de la population ne voit pas d’intérêt à protéger des végétaux dont ils ne retirent aucun intérêt. La notion même de plantes dites « envahissantes » est mal comprise. À titre d’exemple, le Tulipier du Gabon n’est pas assimilé à une plante envahissante par la population. L’arbre est perçu par les Polynésiens comme un bel agrément dans la mesure où il arbore de magnifiques fleurs rougeoyantes. Il en est autrement des agents de la Délégation à la Recherche ou de l’Environnement qui le considère, à juste titre, comme une peste végétale en raison de son pouvoir de colonisation des pentes et sa progression vers les forêts d’altitude. Cette divergence s’exprime à la fois sur les espèces mais aussi sur les espaces. Pour la majorité des Polynésiens, une plante est envahissante si elle pénètre dans les jardins et oblige à intervenir régulièrement mais pas si elle se développe sur les montagnes où il n’y a plus personne…

Si les sociétés polynésiennes occupent depuis leurs premières migrations les littoraux insulaires du Pacifique, les témoignages des premiers découvreurs et les investigations archéologiques7 démontrent qu’à l’époque pré-européenne l’intérieur des hautes vallées était aussi densément occupé. Il subsiste de cette période des vestiges dont les marae ou les pae pae8 constituent, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres, les principaux héritages. On en retrouve les traces sur les îles hautes des Marquises (Ottino, 1985), des Australes (Verin, 1969) ou de la Société et notamment dans la vallée d’Opunohu (Green, 1967) sur l’île de Moorea ou Tahiti dans les vallées de la Papenoo (Chazine, 1977 ; Orliac, 1984) ou de la Punaruu (Mu-Liepmann, 1981) pour ne citer que quelques exemples. Dans le courant du XIXème siècle et au bénéfice de la modernité, les Polynésiens ont peu à peu quittés les hautes vallées pour s’installer sur la plaine littorale. De fait, si l’intérieur des terres était autrefois occupé par les Polynésiens, il constitue aujourd’hui un espace déshumanisé livré à lui même. Sur Tahiti, comme sur beaucoup d’îles hautes, la quasi-totalité de la population se masse désormais sur la plaine littorale. Bien peu s’intéresse au devenir des forêts à Metrosideros ou Weinmannia qui drapent les versants.

Il existe donc un hiatus entre la définition d’une plante envahissante sur le plan scientifique et populaire. Certes, à travers la médiatisation, il est possible d’agir et de « sensibiliser ». Le cas du célèbre Miconia calvescens en est un exemple. Ce dernier a fait l’objet d’une grande sensibilisation auprès de la population et des campagnes d’arrachage ont été menées. À travers la médiatisation du miconia, les habitants comprennent aujourd’hui que cette espèce concurrence de nombreux végétaux. Mais, si l’on souhaite freiner le phénomène, rien n’est plus efficace que lorsque les végétaux sont à la fois perçus comme envahissants par la population et l’administration. Entre dans cette catégorie Leucaena leucocephala (faux acacia) et Lantana camara qui se développent rapidement sur toutes terres défrichées et dans les jardins particuliers. Il n’est ici point utile d’informer la population du pouvoir de colonisation de ces espèces, les Polynésiens ont déjà qualifié ces végétaux de mauvaises herbes. De même, lorsque « plantes endémiques ou indigènes » rime avec « appropriation sociale », la sauvegarde des espèces est parfois moins problématique. C’est notamment le cas d’un banian, Ficus prolixa (ora) qui est indigène aux îles du Pacifique Sud. À titre d’exemple, de nombreux banians se dressent aux milieux des pâturages du belvédère de Taravao (île de Tahiti). En effet, ces arbres endogènes à usage magico-pharmacologiques ont été préservés lors des défrichements et s’affichent dans le paysage. On constate exactement le même phénomène lorsque l’on emprunte la Route de Dégagement Ouest (RDO) entre Punaauia et Faa’a (île de Tahiti). Se dressant directement à proximité de la voirie, on constate clairement que la RDO contourne un de ces arbres. Il a échappé au sort que lui avait réservé l’urbanisation galopante. En effet, lors du tracé de la route, il était question de couper l’arbre. Sur des critères patrimoniaux, affectifs et spirituels, des habitants de Punaauia se sont alors opposées à l’abattage de l’arbre. Les engins ont passé leur chemin et l’arbre est resté debout. Nous pourrions formuler la même remarque pour Calophyllum inophyllum (tamanu) qui possède encore pour les Polynésiens une grande importance surtout dans les archipels périphériques des Tuamotu et des Australes.

La façon dont les végétaux sont appréhendés par les Polynésiens est évidemment un facteur de sauvegarde ou de destruction. Mais surtout, l’arrivée en Polynésie française de bon nombre de végétaux se fait aujourd’hui sur des fonctions sociales « nouvelles ».

La prolifération des plantes exogènes est aussi une conséquence de l’évolution des représentations du végétal dans la société polynésienne.

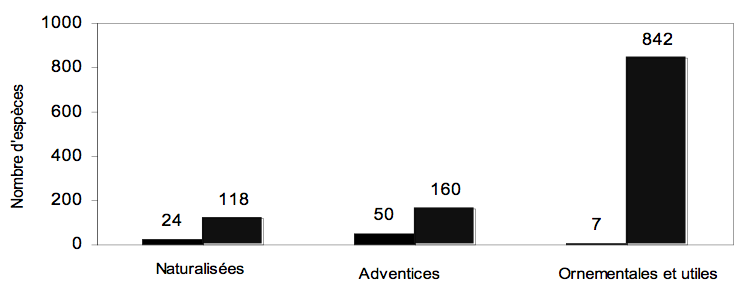

Bien avant l’arrivée des Européens, la découverte par les navigateurs polynésiens des îles volcaniques et coralliennes a entraîné de profonds bouleversements dans les paysages végétaux des archipels polynésiens (Conte,1992). Il est difficile aujourd’hui d’en estimer l’ampleur mais nous savons par ailleurs que des incendies courraient régulièrement sur les pentes des îles hautes. Preuve en est notamment donnée par la présence massive des landes à Gleichenia qui couvrent encore bon nombre de versants sur Tahiti. Nous savons que de nombreuses plantes ont été introduites par les Polynésiens. À titre d’exemple nous pouvons citer les quelques espèces suivantes : Aleurites moluccana (tiairi), Inocarpus fagifer (mape), Spondias dulcis (vi tahiti),Artocarpus altilis (uru), Hibiscus tiliaceus var. sterilis (purau) et Casuarina equisetifolia (aito). Ces végétaux ont certainement été en leur temps « envahissants » à l’égard des espèces endémiques et indigènes. Ils n’en sont pas moins aujourd’hui une composante essentielle des formations végétales de Polynésie française. Mais surtout, les espèces traditionnelles introduites par les ancêtres polynésiens l’ont été pour des raisons utilitaires (nourricières, pharmacologiques, artisanales). L’intérêt se portait souvent sur le bois, le fruit ou la graine. On multipliait les plants par bouturage ou marcottage, il y avait une maîtrise relative de la dispersion de ces espèces. À la fin du XXème siècle, et sous l’impulsion des Européens, la fonction ornementale prend de l’ampleur. Les Polynésiens recherchent aujourd’hui les « belles plantes » pour les feuilles ou les fleurs mais ces espèces ont souvent des graines légères à dispersion anémochore9 ou zoochore10 ce qui induit une absence totale de maîtrise de la dispersion. La figure 3 donne un bilan des espèces introduites par les Polynésiens et les Européens. Le nombre de plantes ornementales introduites par les Européens est dominante et ne cesse de croître. Ces plantes sont aujourd’hui largement adoptées par les Polynésiens.

Se sont ces plantes ornementales dont beaucoup sont qualifiées de « pestes végétales » qui posent actuellement des problèmes de conservation pour les espèces autochtones. Cette évolution se traduit depuis quelques décennies par une dégradation des espèces indigènes situées dans la forêt ombrophile11 d’altitude et de réelles menaces pour les espèces endémiques de la nebelwald12.

Le développement des plantes dites envahissantes n’est donc pas étranger à l’évolution des usages et des représentations du végétal dans la société polynésienne. Les arbres possédaient jadis des fonctions religieuses, symboliques et utilitaires. Des hautes vallées aux littoraux, ces végétaux étaient « contrôlés » par l’occupation humaine (Larrue, 2007). Aujourd’hui, nous assistons aux conséquences de la désertification des hautes terres et à la concentration des populations sur la bande littorale. Les représentations du végétal dans les sociétés polynésiennes ont évolué et participent indirectement aux profondes modifications du couvert forestier. Ce dernier point est particulièrement vrai pour les Îles de la Société, dont surtout Tahiti, pleinement touchée par la mondialisation. Il l’est beaucoup moins pour les archipels éloignés. À titre d’exemple, dans les Tuamotu, les arbres conservent avant tout des fonctions nourricières, artisanales et pharmacologiques. On y rencontre encore de nombreuses espèces endémiques et indigènes. Les plantes envahissantes sont ici assez peu représentées. Parmi ces dernières, le faux pistachier (Syzygium cumini) est la seule espèce qui soit abondamment présente. Cependant, les fruits de l’arbre sont consommés par les habitants et l’espèce n’est point ici « incontrôlée ». L’intervention humaine, la nature calcaire des sols et la faiblesse relative des précipitations font que l’espèce n’est pas ici « envahissante ». Dans le contexte des Tuamotu et aux dires de quelques habitants, c’est le cocotier, dont la reproduction est surabondante sur certains motus, qui pourrait bien être assimilé à une plante envahissante.

Conclusion

Le développement des plantes dites envahissantes paraît inévitable dans l’archipel des Îles de la Société et tout particulièrement sur Tahiti. Seules les îles des archipels éloignés peuvent encore partiellement échappées au phénomène. Mais surtout, aborder la question des plantes envahissantes en Polynésie française et mettre en œuvre des solutions, implique une approche pluridisciplinaire. Or, les solutions économiques et sociales paraissent hors de portée parce que trop complexes à développer. La question est donc épineuse et possède de nombreuses facettes interdépendantes. Il semble impossible de pouvoir agir sur toutes. Face aux problèmes des plantes exogènes expansives, quels axes faut-il privilégier ? En Polynésie française, seules les approches naturalistes s’attachent aujourd’hui à la question. Les botanistes et les écologues se bornent à trouver, dans l’urgence, des solutions qui toutes se situent à l’aval du problème. Mais comment faire autrement puisque les leviers permettant d’agir à l’amont sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Aujourd’hui, et bien que palliatives, les solutions utilisées par les naturalistes sont les seules qui soient opérationnelles. À titre d’exemple, dans les secteurs les plus humides de Tahiti, la progression de Miconia calvescens a été freinée par l’introduction d’un champignon qui parasite son feuillage (Butaud et Meyer, 2004). De même, la cicadelle pisseuse (Homalodisca coagulata, introduite en 1990 maisrepérée en 1999) qui s’attaquait à de nombreuses espèces végétales a été régulée par l’introduction d’une micro guêpe, Gonatocerus ashmeadi (Davies et al., 2006)13.

La difficulté est bien celle d’avoir une méthode globale permettant de synthétiser les données physiques et humaines et de hiérarchiser les priorités afin de proposer des solutions adaptées. Cette position nous renvoie en outre à la place que peut occuper la géographie et son approche « globale » dans les sciences de l’environnement. Il y a déjà quelques décennies, l’ouvrage de Lucien Febvre (1922), remis au goût du jour par certains auteurs, dont Paul Claval (2007), considérait que « saisir et révéler à chaque instant de la durée, les rapports complexes qu’entretiennent les hommes, acteurs et créateurs de l’histoire, avec la nature organique et inorganique, avec les facteurs multiples du milieu physique et biologique, c’est le rôle propre du géographe lorsqu’il s’applique aux problèmes et aux recherches humaines. C’est sa tâche. Il n’en aurait d’autres que par usurpation et capitulation » (Febvre, 1922, p. 73).

Biographie

Sébastien Larrue est maître de conférences en géographie à l’Université de la Polynésie française depuis 2004 et chercheur associé à Bordeaux III (Ades, UMR 5185). Son domaine de recherche relève surtout des interactions milieux/sociétés.

Bibliographie

Atlas de la Polynésie française. Paris : Orstom, 1993, 112 p.

Butaud, J.F., et Meyer, J.Y., 2004 – « Plans de conservation pour des plantes menacées et/ou protégées en Polynésie française. » Contribution à la Biodiversité de Polynésie française n°11. Service du Développement Rural/Délégation à la Recherche, Papeete : 51 p.

Chazine, J.M., 1977 – « Recherches archéologiques dans la vallée de Papenoo à Tahiti. » Papeete, Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, n°198, p. 706-711.

Claval, P., 2007 – Géographies et Géographes. L’Harmattan, Collection Géographies en liberté, 384 p.

Conte, E., 1992 – Voyages et peuplement des îles du Pacifique. Papeete, Collection Survol, 44 p.

Davies, N., et al., 2006 – Invasion of French Polynesia by the Glassy-Winged Sharpshooter, Homalodisca coagulata (Hemiptera: Cicadellidae): A New Threat to the South Pacific. Pacific Science, Vol. 60, no 4, p. 429-438.

Emory, K.P., 1926 – « Liste des marae les mieux conservés dans les îles de la Société. » Papeete, Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, n°12, p. 33-34.

Febvre, L., 1922 – La terre et l’évolution humaine. Paris, Collection L’évolution de l’Humanité. Editions Albin Michel, 444 p.

Florence, F., 2003 – Flore de la Polynésie française. Paris, Collection Faune et Flore tropicale. Ird, Vol. 2, 503 p.

Garanger, J., 1964 – « Recherches archéologiques dans le district de Tautira (Tahiti, Polynésie française). » J. Soc. Océanistes, n°20, 24 p.

DOI : 10.3406/jso.1964.1893

Green, Rc., et al 1967- « Archaeology on the island of Moorea, French polynesia. » Antropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 51, part 2, New-York, 230 p.

Larrue, S., 2007 – Du sens de l’arbre dans le paysage en Polynésie française. Géographie et cultures, n°62, p. 113-130.

DOI : 10.4000/gc.2392

Mac Arthur, R.H., & Wilson, E.O., 1967 – The theory of island biogeography. Princeton Univ. Press. 203 p.

Meyer, J.Y., Florence, J., et Tchung, V., 2003 – Les Psychotria (Rubiacées) endémiques de Tahiti (Polynésie Française) menacés par l’invasion de Miconia calvescens (Mélastomatacées): Statut, répartition, écologie, phénologie et protection. Revue d’écologie, Vol. 58, n°2, p. 161-185.

Meyer, J.Y., & Florence J., 1996 – Tahiti’s native flora endangered by the invasion of Miconia calvescens DC. (Melastomataceae). Journal of Biogeography, Vol.23, no 6, p.775-783.

DOI : 10.1111/j.1365-2699.1996.tb00038.x

Meyer, J.Y. 1996 – « Espèces et espaces menacés de la Société et des Marquises. » Contribution à la biodiversité de Polynésie française. Papeete, Délégation à la Recherche, n°1-5, 245 p.

Meyer, J.Y., 1994 – Mécanismes d’invasion de Miconia calvescens DC. en Polynésie française. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, 126 pages.

Mu-Liepmann, V., 1981 – « Inventaire et cartographie de quelques structures archéologiques de la basse vallée de la Punaruu. » Notes et doc. Sci. Hum., n°4, Orstom, Tahiti, 63 p.

Neely J.A., et al., 2001 – A Global strategy for addressing the problem of invasive alien species. UICN Gland, Suisse, et Cambridge, UK. 50 p.

Orliac, M., 1984 – Niveaux archéologiques enfouis de la vallée de la Papenoo. Eléments pour l’étude du peuplement de la vallée et des migrations récentes du climat à Tahiti (Polynésie française). Cnrs, 94 p.

Orliac, C., 1982 – Matériaux pour l’étude des habitations protohistoriques à Tahiti (Polynésie française). Université de Paris 1, thèse de 3ème cycle, 2 Vol., 317 p.

Ottino, P., 1985 – Archéologie des îles Marquises : contribution à la connaissance de l’île de Ua Pou. Université Paris 1, thèse de 3ème cycle, 2 Vol., 581 p.

Verin, P., 1969 – L’ancienne civilisation de Rurutu. îles Australes, Polynésie française. La période classique. Mémoire n°33, Orstom, Paris, 318 p.

Whistler, W. A., 1988 – Checklist of the weed flora of Western Polynesia. Technical Paper No. 194, South Pacific Commission, Noumea, New Caledonia, 69 p.

Notes

1 Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

2 Consultées sur place (Motu Uta – Papeete) mais aussi accessible sur le site internet : www. portdepapeete.pf

3 Air Calin (Nouméa) ; Air France (Los Angeles, Paris CDG) ; Air Tahiti (Rarotonga dans les Iles Cook) ; Air tahiti nui (Auckland, Los Angeles, New York, Osaka, Kyoto, Kobe, Tokyo, Sydney, Paris CDG) ; Air new zealand (Auckland) ; Hawaiian airlines (Honolulu) ; Lan airlines (Hanga Roa, Santiago du Chili).

4 Voir le site internet de l’aéroport de Faa’a – Tahiti – Polynésie française : www.tahiti-aeroport.pf

5 Pour des raisons que nous évoquerons ultérieurement en abordant la situation dans les Tuamotu, les atolls sont pour le moment assez peu concernés par les plantes envahissantes.

6 Le taote est le nom polynésien des médecins.

7 Emory (1926) ; Garanger (1964) ; Orliac (1982).

8 Les marae sont d’anciens lieux de culte traditionnel. Ils sont constitués d’un pavage de blocs volcaniques ou coralliens sur lesquelles étaient rendus divers cultes. Les pae pae représentent ce qui reste des fondations de pierres des anciennes habitations.

9 Dispersion des semences par les vents.

10 Diffusion des graines par les animaux.

11 Forêt humide typique des zones tropicales à forte pluviosité.

12 Terme qui désigne la forêt des nuages.

13 Voir aussi le programme de lutte et les résultats de ce même auteur sur le site internet : www.agriculture.gov.pf/UserFiles/Point dec 05 lutte contre cicadelle.pdf

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ARBRE

🌳 Parce que l’Arbre est la base de tout l’écosystème terrestre.

🌳 Parce que l’Arbre c’est la Vie.

🎯SIGNEZ LA PÉTITION: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/petition-mondiale-pour-la-declaration-universelle-des-droits-de-larbre/

#climateAction #humanAlarm #Duda #Udtr #HarmonywithNature #RightsOfNature

www.duda-udtr.org

Views: 413